Braunschweig im Spätsommer

In der letzten Augustwoche war ich ein paar Tage in meiner „alten Heimat“ und konnte in der Freizeit mit der Kamera durch die Stadt streifen.

Das Magniviertel in Braunschweig – Geschichte trifft Charme

Das Magniviertel zählt zu den ältesten und malerischsten Stadtteilen Braunschweigs. Mit seinen liebevoll erhaltenen Fachwerkhäusern, verwinkelten Gassen und kleinen Cafés versprüht das Viertel eine besondere Atmosphäre, die Vergangenheit und Gegenwart harmonisch verbindet.

Zentraler Punkt ist die über 800 Jahre alte Magnikirche, die bereits im Jahr 1031 geweiht und im Zweiten Weltkrieg – wir Teile des gesamten Viertels – stark zerstört wurde.

Heute ist das Magniviertel ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher. Besonders lebendig wird es beim jährlichen „Magnifest“, einem Straßenfest mit Kleinkunst, Musik und Marktständen. Wer Braunschweig authentisch erleben möchte, kommt am Magniviertel nicht vorbei.

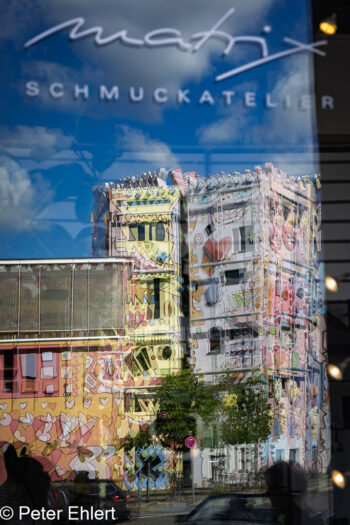

Das Happy Rizzi House in Braunschweig ist ein echtes Highlight der Pop-Art-Architektur! Entworfen vom US-Künstler James Rizzi und realisiert vom Architekten Konrad Kloster, steht das farbenfrohe Gebäude seit 2001 am Rand des Magniviertels. Mit seinen lachenden Gesichtern, Herzen und Sternen wirkt es wie ein Comic zum Durchlaufen – ein mutiger Kontrast zur historischen Altstadt.

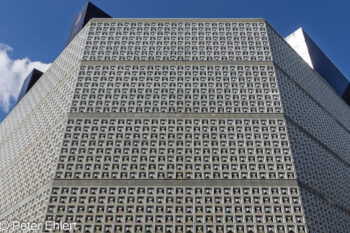

Am Übergang zwischen Magni-Viertel und der Fußgängerzone steht das Horten-Kaufhaus – Architektur der 70er mit Kultstatus – oder doch eine „Bausünde“?

Das ehemalige Horten-Kaufhaus wurde zwischen 1972 und 1974 erbaut und später als Galeria Kaufhof genutzt. Charakteristisch ist die markante Fassade mit den sogenannten „Hortenkacheln“ – runde, strukturierte Betonplatten, die dem Gebäude ein futuristisches Aussehen verleihen. Entworfen wurde es von den Architekten Helge und Margret Bofinger, gemeinsam mit Heiko Vahjen und Cord Machens.

Die Fassade des C&A-Kaufhauses zeigt eine typische Nachkriegsfassade mit klarer Linienführung und funktionalem Design – Ästhetik der Wirtschaftswunderzeit.

Audimax der TU Braunschweig – Ikone der Nachkriegsmoderne

Ein verregneter Abendspaziergang führte mich ins Univiertel. Das Audimax der Technischen Universität Braunschweig ist ein architektonisches Highlight mit spannender Geschichte. Es wurde 1959/60 nach den Plänen von Friedrich Wilhelm Kraemer, einem der Gründer der „Braunschweiger Schule“. Fotografisch Interessant sind die Kolonnaden mit schlanken Stützen, die den Forumsplatz rahmen.

Das Haus Leuenturm (auch „Löwenturm“) ist ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in der Braunschweiger Innenstadt, direkt am Übergang vom Kohlmarkt zur Straße Hutfiltern. Die dreigeschossige Fassade mit mittigem Zwerchgiebel und klassischem Satteldach stammt ursprünglich aus dem 18. Jahrhundert, wurde aber 1885 durch eine Renaissance-Fassade von Constantin Uhde ergänzt.

Das Interior-Design des EAT Grill & Bar am Kohlmarkt in Braunschweig wirkt nicht direkt wie eine Hommage an eine historische Epoche – vielmehr ist es ein urbaner Mix aus Industrial Chic und modernem Lounge-Stil, wie man ihn aus internationalen Metropolen kennt.

Mit seinen dunklen Holztönen, Metallakzenten, freiliegenden Strukturen und stimmungsvoller Beleuchtung erinnert das Ambiente durchaus an Szenen aus Filmen wie John Wick oder Chef – Orte, wo man sich ein gutes Steak und ein Glas Whiskey vorstellen kann, während im Hintergrund Jazz läuft.

Der Garagenhof am Rennelberg, direkt neben der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Braunschweig (1885 – 2024), ist ein eher unscheinbarer, aber historisch interessanter Ort.

Der Komplex inklusive Garagenanlage wurde in der charakteristischen Ziegelarchitektur errichtet, die vermutlich für Personal oder Dienstfahrzeuge genutzt wurden. Die Atmosphäre ist geprägt von Funktionalität und Abschottung – kein Ort für Romantik, aber spannend für urbane Erkundung oder Fotografie

Abendmarkt vorm Rathaus

An fünf Terminen ab 30. Juli bis zum 27. August luden die Braunschweig Stadtmarketing GmbH und das Hofbrauhaus Wolters jeweils mittwochs von 16:00 bis 21:00 Uhr zum marktfrischen Einkaufen von regionalen Produkten, Streetfood, Getränken und Livemusik in sommerlicher Feierabendstimmung ein.

Eine wandernde Gedenkstätte

Der „#StolenMemory“-Container ist Teil einer bewegenden Initiative der Arolsen Archives. Es handelt sich um eine mobile Ausstellung in einem umgebauten Schiffscontainer, die durch Europa reist und die Geschichten von Opfern der NS-Verfolgung erzählt – hier in Braunschweig vor dem Seiteneingang des Schlosses.

Im Inneren werden sogenannte „Effekten“ gezeigt – persönliche Gegenstände wie Uhren, Eheringe, Fotos oder Briefe, die KZ-Häftlingen von den Nationalsozialisten abgenommen wurden. Viele dieser Erinnerungsstücke wurden nie an die Familien zurückgegeben. Ziel der Kampagne ist es, diese gestohlenen Erinnerungen wieder mit den Angehörigen zu vereinen.

Warum ist das wichtig?

- Jeder Gegenstand steht für ein unterbrochenes Leben und eine verlorene Geschichte.

- Die Ausstellung gibt den Opfern eine Stimme und hilft Familien, ihre Vergangenheit wiederzuentdecken.

- Besucher können QR-Codes scannen und Videoporträts von Angehörigen sehen, die diese Gegenstände zurückerhalten – oft erfahren sie dabei zum ersten Mal von der Geschichte ihrer Familie.

- Braunschweig spielte im Dritten Reich eine bemerkenswerte politische Rolle.

Obwohl es kein Zentrum nationalsozialistischer Macht wie Berlin oder München war, wurde hier der Grundstein für das 3. Reich gelegt:

Einbürgerung Adolf Hitlers

- Braunschweig war der Schlüssel zur deutschen Staatsbürgerschaft für Hitler.

- Am 26. Februar 1932 wurde Hitler durch eine Anstellung als Regierungsrat im Braunschweiger Landesdienst eingebürgert.

- Ohne diese Einbürgerung hätte er nicht zur Reichspräsidentenwahl kandidieren können – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Machtergreifung.

Politisches Labor der NSDAP

- Zwischen 1930 und 1933 regierte in Braunschweig eine Koalition aus NSDAP und Deutschnationaler Volkspartei – eine der ersten Machtbeteiligungen der Nazis überhaupt.

- Diese Koalition diente als Testfeld für die politische Strategie der NSDAP, insbesondere für Hitlers „Legalitätskurs“, also die Machtergreifung durch scheinbar legale Mittel.

Text Unterstützung: Microsoft Copilot